コロナ禍以降デジタルマーケティングで、多くの企業が成果をあげています。そして、デジタルマーケティングから更に業務変革へ踏み込んだマーケティングDXに移行し始めました。どのようにマーケティングDXに取り組むべきか?マーケティングDXへこれから取り組み検討段階の方向けに戦略を事例で解説します。

マーケティングDXとは?

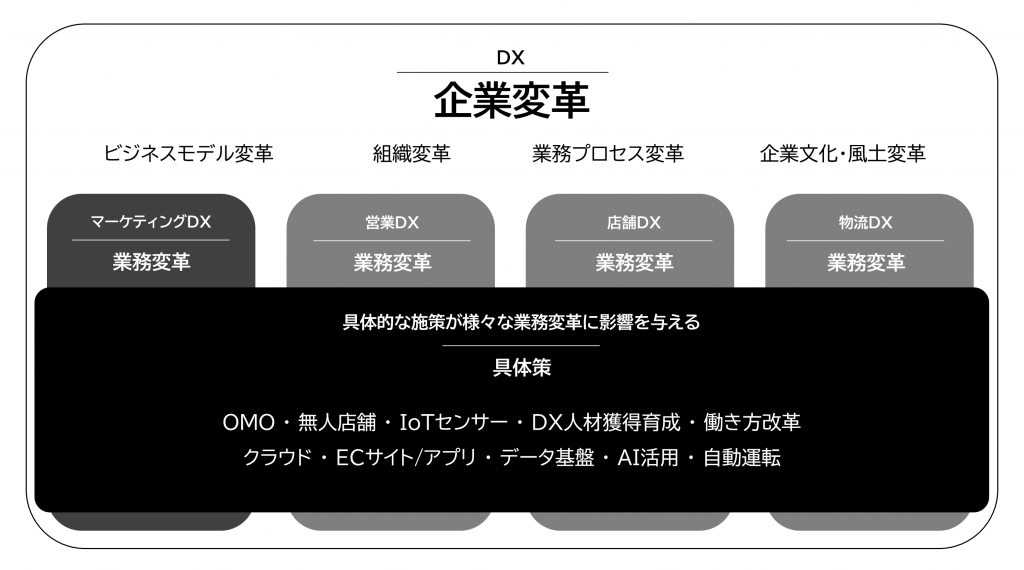

マーケティングDXとは、データやデジタル技術を活用してマーケティングの業務変革を行い競争優位性の確保をめざすことです。本来DXは企業変革をさし、企業全体のビジネスモデルから組織・文化まで変革する壮大なプロジェクトですが、マーケティングDXではマーケティング領域をきりとった、部分的な変革をさします。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

引用元:DX戦略の策定と推進

また、マーケティングDX以外にも営業DX、店舗DX、物流DX、教育DXなど多くの言葉が登場しました。それぞれの業務に分解した業務変革をさします。

しかしながら、具体的にデータとデジタルの活用する施策をおこなうと、他の業務領域とのデータ連携などが必要となります。横断的な業務変革につながるのです。

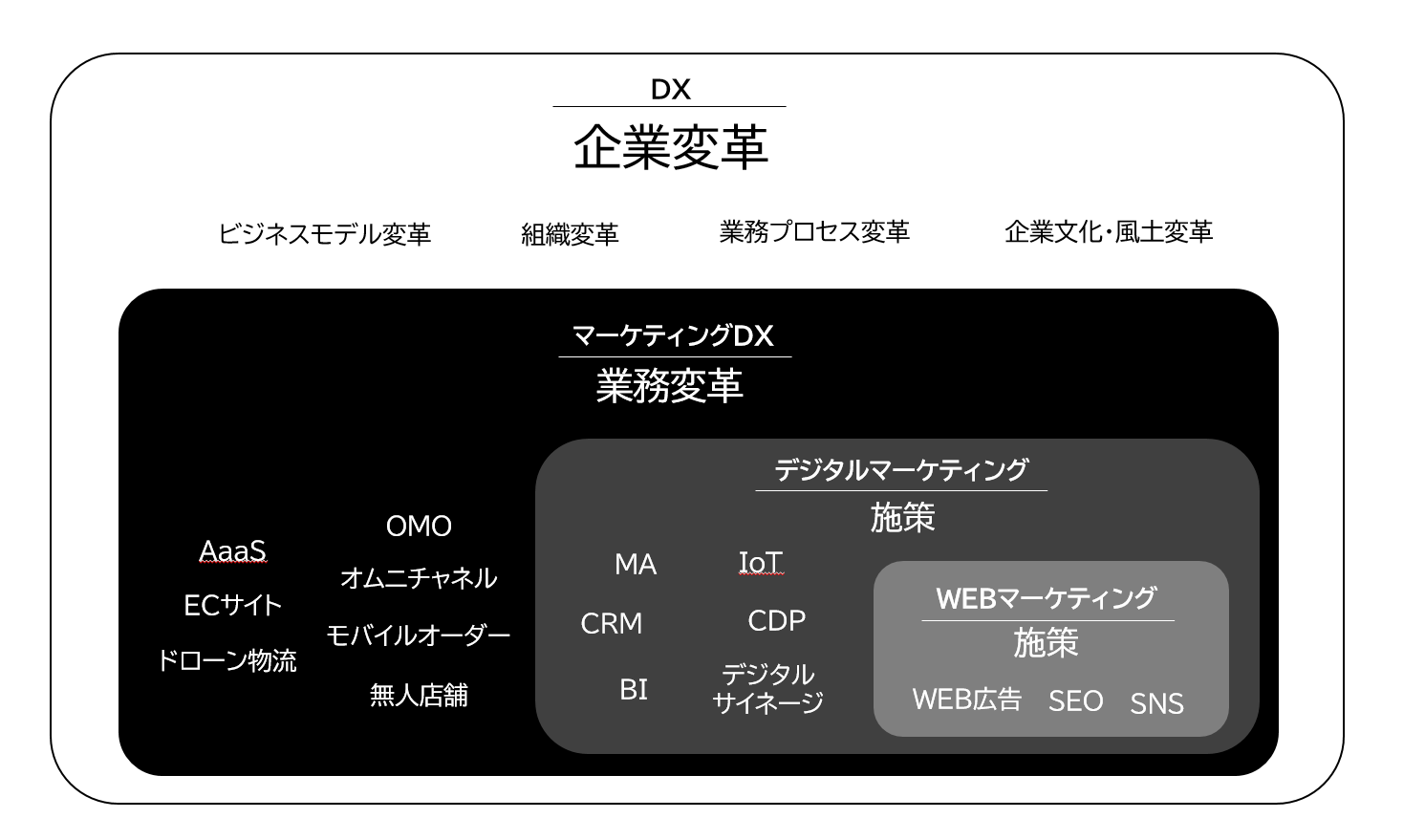

デジタルマーケティングとWEBマーケティングとの兼ね合い

マーケティングDXは、主に業務変革を意味するのに対し、デジタルマーケティングやWEBマーケティングは具体策ということになります。

マーケティングDXの手順

成功するマーケティングDXの手順を整理します。マーケティングDXは業務変革であるため、これをやればマーケティングDXという具体的な施策をさす言葉ではありません。

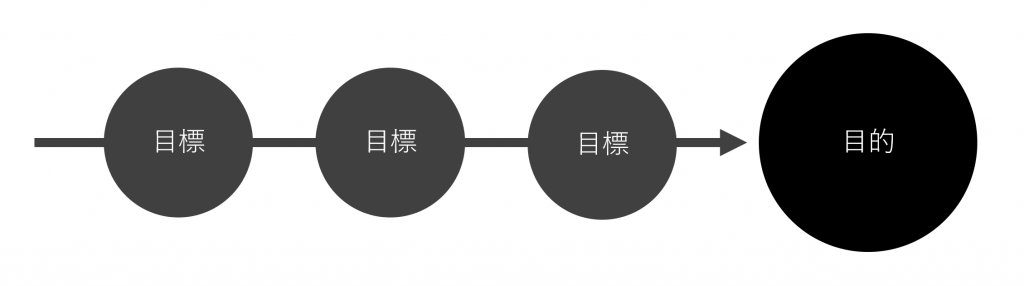

したがって、短期間に一気に進めてしまうことは非常に危険です。目的をさだめ、ステップ分解し目標設定し、目標を達成するための戦略を考える必要があります。

マーケティングDXの目的

まずは目的を明確に定義し、マーケティングDX推進の過程で判断にまよったとき、いつでも目的に立ち返り正しく意思決定できるようにすることが大切です。

DXの企業変革のプロセスの一部として、マーケティングDXに取り組むケースがあります。また、企業変革(DX)まではおこなわないが、顧客行動の変化に適応するようマーケティングDXに取り組むケースもあります。

DX(企業変革)のプロセスとしてのマーケティングDXのケース

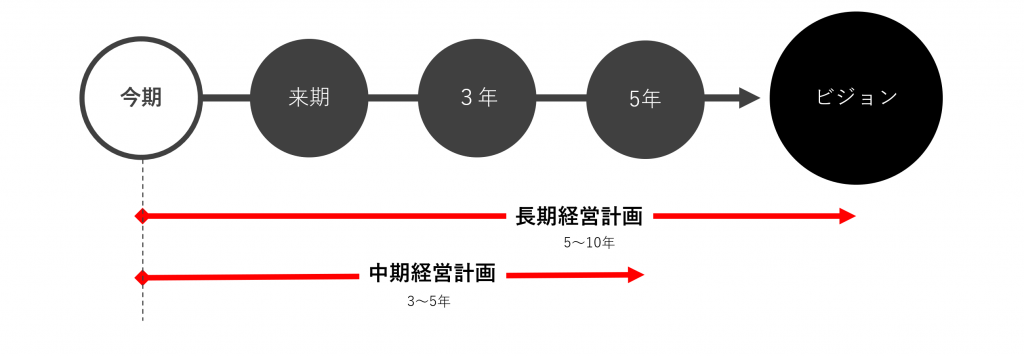

マーケティングDX(業務変革)を企業全体のDX(企業変革)の一部と位置付ける場合は、経営課題を洗い出し経営計画にもりこむことが大切です。

経営計画の中のDX(企業変革)を実現するために、マーケティングDX(業務変革)をいつまでに何を達成するべきか設定します。

中小企業向けにDX推進におけるマーケティングDXについて「マーケティングDXとは?重要性や課題、進め方を実例をもとに解説」デジタルマーケティングの違いなどまとめています。

DX(企業変革)とは独立したマーケティングDXのケース

また、すべての企業がDXが必要だという訳ではありません。十分にデジタルとデータを活用し革新的な商品・サービスを提供し続けている企業は多くあります。

そのような企業であっても、マーケティング領域の対応が遅れていれば、マーケティングDXが有効なケースも当然あります。

マーケティングDXの戦略策定の事例

自社の目標や課題を明確にし戦略を立てます。マーケティングDXの視点で戦略を立て施策に落とし込んでみます。実際にマーケティングDXでよく採用される戦略の事例を紹介します。

戦略事例:データドリブンで意思決定できる基盤構築

マーケティングDXの目標は、外部環境の著しい変化に対し適応することが大切です。外部環境の変化の激しい現在は、弱肉強食の時代から適者生存の時代に移り変わっているといえます。

顧客行動の変化をいちはやく的確に把握し、どのような顧客体験を提供すべきか判断の指標が必要です。特にデジタルが浸透した現代では施策の結果を常にデータで定量的に振り返り常に最適化していくことが欠かせません。

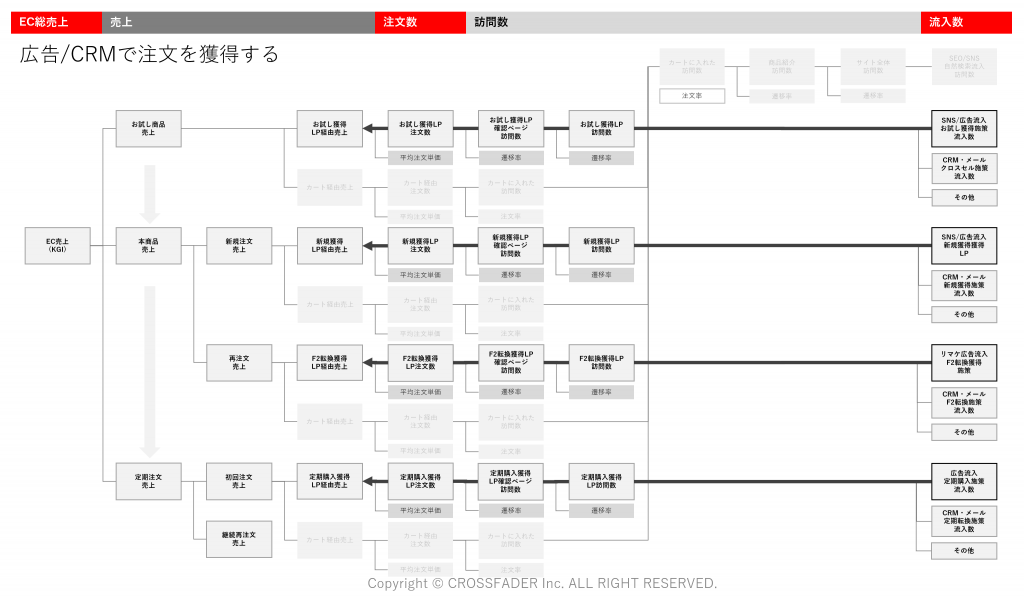

KGIを顧客の行動にまでKPIに分解してデータで把握し、然るべき判断をおこなうようにします。

戦略事例:個々の顧客にパーソナライズする

顧客のライフスタイルや価値観の多様化が進み、それに伴い1人1人の行動も考え方も変わりました。マーケティング活動のパーソナライズ化は避けては通れません。

ひとりひとりの顧客に最適な顧客体験を提供する必要があります。テレビなどのマスメディアからスマートホンの接触時間に移るにつれ、家族や友人でメディアに接触する機会が減り、1人でメディアに接する機会が増えました。このようにパーソナライズが一層顕著になりました。

また、顧客に合わせた購入方法や決済方法も多様化が進んでおります。店頭だけでなくスマートホンからのECサイトやアプリからの注文を受け付け、商品を自宅や、送料無料で店舗で商品を受け取るといった顧客のニーズに合わせたオムニチャネル戦略が一般化しつつあります。

戦略事例:PDCAを高速化し顧客行動の変化に順応させる

デジタルマーケティングが浸透すると、さまざまなデータを取得できるようになります。そのデータから顧客行動などの変化を的確にとらえ、マーケティング施策に活用しなくては宝の持ち腐れです。マーケティング施策の成果を定点観測し、改善すべき点を発見し素早く改善するよう、PDCA運用で高速に回すことが競争優位性の確保に欠かせません。

顧客が何に対し関心を示すか刻々と変化しています。常に施策と仮説・検証をおこない変化を的確に捉え対応できる運用体制の構築を狙います。

マーケティングDXの戦略から施策を導く

ここでは外部環境に最適化することを念頭に、顧客の行動を定量的に把握するデータ取得の構築・運用をを全マーケティングDXの戦略とし紹介します。

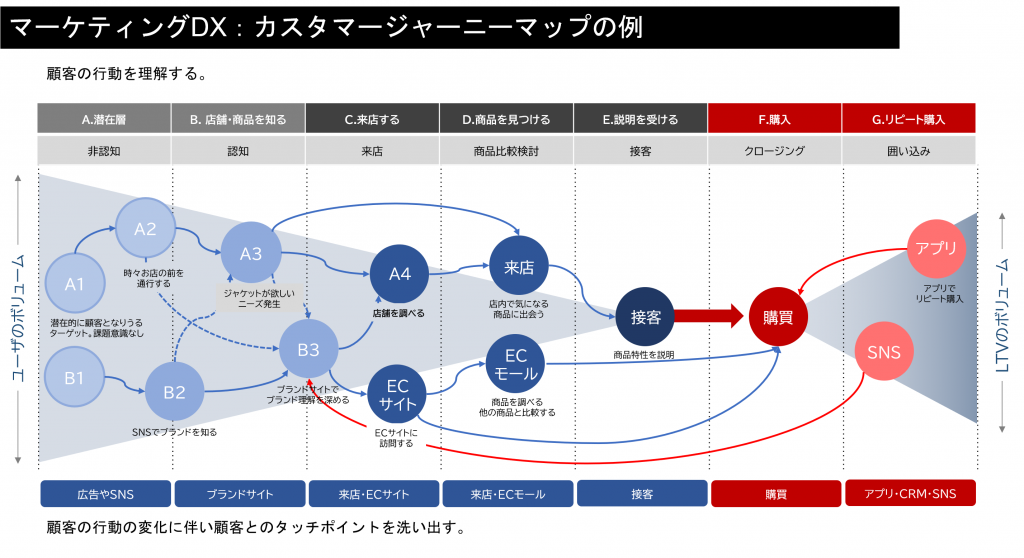

カスタマージャーニーマップを作る

顧客起点でコンタクトポイントを洗い出す方法として、カスタマージャーニーマップが役立ちます。顧客がどのようなプロセスで商品やサービスを認知し、購買に至るのかプロセスを導きカスタマージャーニーマップに整理します。そして、顧客の変化に伴いタッチポイントを整理します。

すでにカスタマージャーニーマップを作っている場合は、顧客行動が大きく変化していないかチェックする事も大切です。数年に1度は見直ししましょう。

カスタマージャーニーマップを作るさいは、顧客に直接接する機会の多い社内の部門にヒアリングをおこないましょう。特にメーカーなど顧客に直接接触する部門を持たない場合は、顧客に直接デプスインタビューなどをおこなってできる限り深掘りし、顧客の行動をより深く理解して、カスタマージャーニーマップを精緻化します。

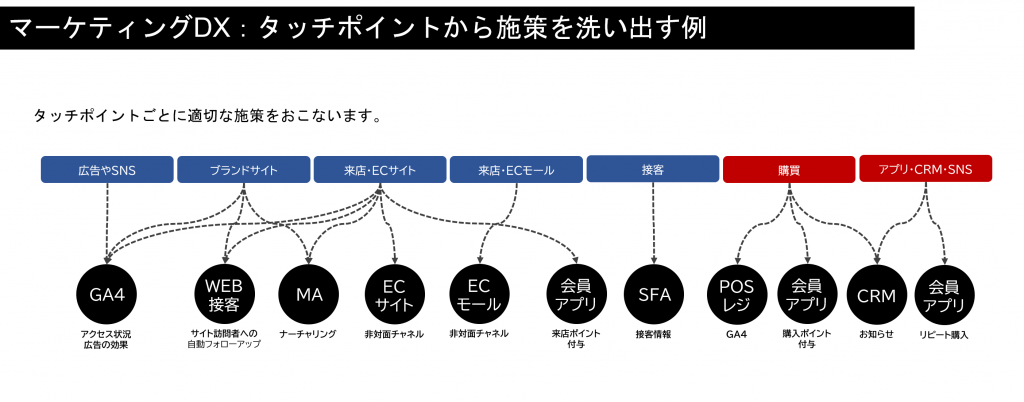

タッチポイントごとの施策を洗い出す

顧客の行動を整理しタッチポイントを整理出来たら、具体的な施策を考えます。まだ認知していない潜在顧客に対しては、広告、SNS、クチコミなどの施策で認知を獲得するといった具合です。

このように顧客とのタッチポイントごとに効果的なマーケティング施策やデジタルマーケティングツール等を揃えて計画を立てます。

実際に導入する際は、購入・成約に近い施策から順に実施すると成果が出やすくなります。デジタルマーケティングツールやサービスが安価になってきたので積極的に活用し、顧客行動に合わせた的確な施策を設計・実行しましょう。

実施するさいは優先順位を決めて取り掛かります。まずは、購買にもっとも既存客からのリピート獲得から取り組み店舗の売上最大化をはかると成果が上がりやすくなります。

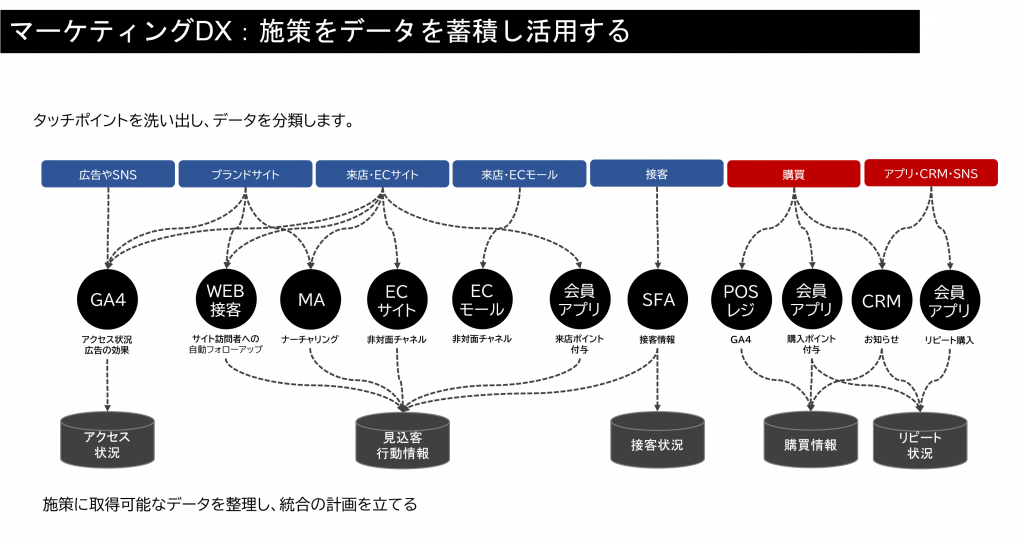

マーケティングDXでデータを活用する

ここからはデータを連携し活用します。さまざまなシステムのデータを連携させることで、デジタルの本来の強みを発揮できるようになります。

施策ごとに取得可能なデータを抽出

各施策ごとにどのようなデータを取得可能か検討します。データを抽出し、キーとなる指標をチェックしていきます。

たとえば、店舗へご来店・購入いただいたお客様の情報は非常に重要です。しかしながら、デジタル化を進めないとデータを取得できません。店舗へご来店いただいたお客様へのOMO施策、オムニチャネル化を考えましょう。これにより顧客毎の購買情報を取得することができます。

「OMOとは?O2O・オムニチャネルとの関係性やメリット、事例を紹介」に具体的なOMO/オムニチャネル/O2O施策を紹介しています。

KGI・KPIに落とし込む

デジタル施策を網羅するとデータを取得しやすくなるため、売上や新規顧客数などをKGIを分解して正確なKPIを把握できるようになります。

実際はもっと早い段階でKPIツリーを作りますが、データ取得手段がふえると細部まで設計することができます。

KPIツリーを策定し、各指標の変化を時系列でチェックします。時系列でチェックすることで、課題を把握し、顧客行動の細かな変化に気づくことができるようになります。

ここまでで基本的なフロントエンドが出来上がりデータを取得し変化をとらえることができる状態になりました。

デジタルマーケティング運用組織を作る

ある程度方針が定まると、デジタルマーケティングを適切に運用できる体制を構築しなくてはなりません。立ち上げ当初はアウトソーシングで運用しつつ、段階的にナレッジを蓄積しながら体制構築をすすめながら内製化していく方針が一般的です。

マネジメント

WEBガバナンス策定とは、顧客とのタッチポイントにおいて、高度なブランド・ユーザー体験の提供と効率的かつ安全な運用を両立するための手法です。経営層と合意したデジタルメディアの継続的なパフォーマンス向上とブランディング/マーケティング/営業活動の目標達成のために実施されます。

このようなWEBガバナンスを実現するために、個々の担当者に向けたガイドラインが必要です。企業のサイト運用かかわる様々な部門が存在します。運用ルールを定めたガイドラインにまとめます。

目標、戦略からKPIツリーを策定し、KPIの達成状況をみながら方針を決め、必要に応じてガイドラインをアップデートします。

ディレクター:アクセス解析、データ分析

Googleアナリティクスやデジタルマーケティングツールを活用して、KPIを計測し重要指標を経過観測します。施策に対し成果がどうであったかKPIを計測し効果検証を、都度おこない制作チームをまとめてPDCAサイクルを回します。

MAやCRMのシナリオなどのチューニング、様々な施策を調整を行います。CDPなどがあれば

コンテンツ制作・更新

サイトやメールを適切に更新運用する体制が必要です。スピーディーに更新、情報発信できる体制が必要です。

特にWEBサイトはSEO対策をおこない検索流入を増やします。SEO対策で狙ったキーワードからの流入を見込めるようにすることで、段階的にリスティング広告の費用を抑えることができます。

広告運用

広告運用も非常に重要です。広告代理店にアウトソーシングすることも一般的ですが、昨今はインハウス化も増えています。

成果の指標とレポート、次の打ち手などデータに基づいて運用することが大切です。

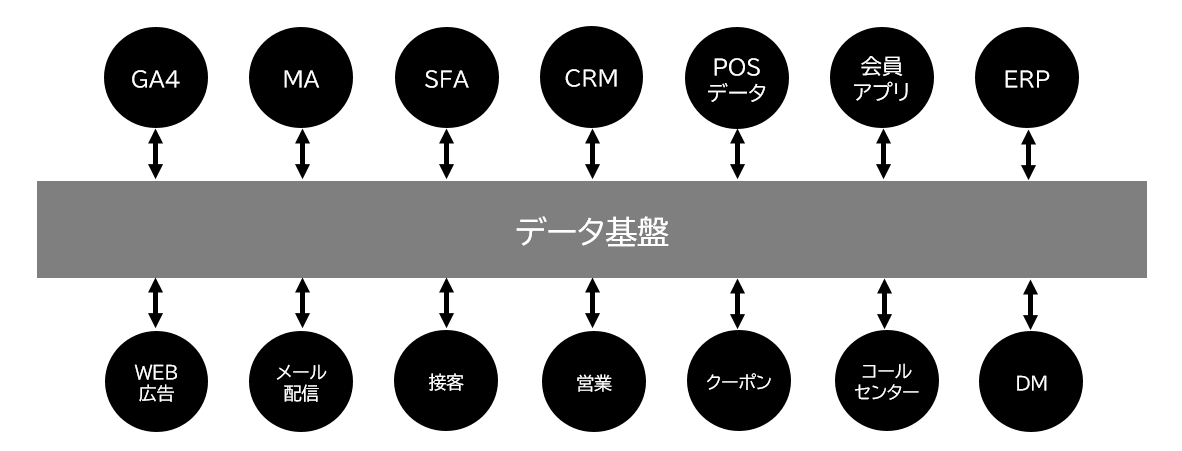

データを統合、構造化する

利用しているシステムが少ない間は、各システム間をAPIなどで連結しデータを自動的に連携することができます。

しかし、データを共有すべきシステムが増えるとひとつひとつの個別にシステムのデータ連携させていては破綻してしまいます。

このような場合、データ基盤を構築し、顧客の全体の行動を把握できるようデータ基盤を中心にデータを集約することで解決できます。データ基盤については「マーケティングDXとは?取り組むべきデータ基盤の基本を解説 博報堂アイ・スタジオDMC」の記事で紹介しています。

マーケティングDXのまとめ

このように、戦略から施策を抽出し組織の変革構築も含めてマーケティングDXをおこないます。特にデータ基盤をまだ構築できていない場合は、データ基盤の構築にとりくみましょう。データ基盤の構築は主にCDPなどを活用することが一般的です。

ただ、実用性の高いCDPの構築には大きなコストがかかります。そのような場合はzapierやkintoneなど安価なデータを結合・連携させるサービスを活用することも有効です。

今後データはあらゆる戦略や施策の重要な判断軸となります。ぜひ、マーケティングDXに取り組みましょう。

マーケティングをつかさどる組織体によっては、マーケティングDXへの取り組みが困難な場合があります。「マーケティングDXを実現するマーケティング組織の設置と組織変革」にマーケティングDXを進めるためのマーケティング組織についてまとめたので、併せてご参照ください。

おすすめセミナー

下記のセミナーを予定しております。是非ご参加ください。

| タイトル | 博報堂アイ・スタジオ「予測困難なAI時代、マーケティングDXでどう迎えるか」 |

| 開催日 | 2023/10/17 11:00~12:00 |

| 参加方法 | Zoom |

| 参加費 | 0円 |

| 参加お申込み | https://dx.i-studio.co.jp/seminar/20231017_ai-mktg |

コメント